animated documentary by Ana Cristina Ferreira

Não tem registo civil. Está encarcerado desde 1984. Tentou roubar o apuro ao condutor de um autocarro. Considerado inimputável, cumpre uma medida de internamento que ameaça eternizar-se. Vezes sem fim, percorre corredores que conduzem a corredores que abrem para a cela, a cantina, a enfermaria, o pátio ou o perímetro da prisão. Só sai com voluntários, que o levam aos mesmos lugares e a quem sempre pede um rádio. É como se tivesse sido apanhado num loop.

An animated documentary that, through the perspective of its residents, guide us on a journey to an unique place in Portugal: the psychiatric ward of the Santa Cruz do Bispo prison. A depository of people judged not accountable due to their mental disorders. The look of a man who has been living there, imprisoned, for 33 years, who has no identity card and receives no family visits: “the man who does not exist”.

Ouvi falar no “O Homem que Não Existe” pela voz do director do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, Hernâni Vieira. Andava intrigada com a ideia de haver homens encarcerados há mais de 30 anos num país com pena máxima de 25 anos. Pedi-lhe que me ajudasse a chegar até eles e ele referiu aquele e outros homens considerados inimputáveis.

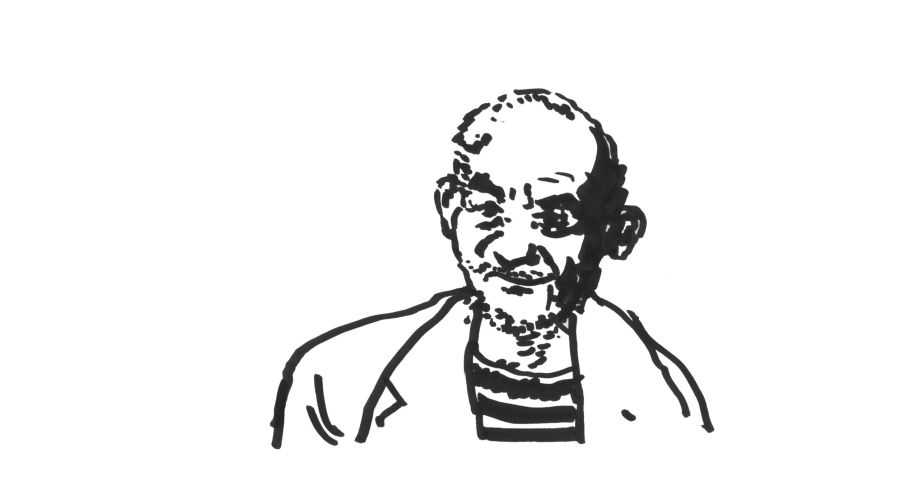

Vicente estava encarcerado desde 1984. E, ao contrário de todos os outros, não tinha número de identificação civil, número de segurança social, número de contribuinte, número de utente do Serviço Nacional de Saúde, número de eleitor. Nem um familiar lhe escrevia ou o visitava. Só de três em três meses saia umas horas com Cláudia Assis, voluntária da associação Foste Visitar-me, e outro voluntário. Era, como lhe chamava Hernâni Vieira, “O Homem que não Existe”.

Durante um mês, uma vez por semana, eu e um colega, o fotojornalista Paulo Pimenta, fomos àquela parte da prisão na tentativa de perceber quem eram aqueles homens, como interagiam, que tinham a dizer. Vicente era um caso extremo daquilo a que o antropólogo e sociólogo Erving Goffman há muito chamou “instituição total”. Sentia-se bem ali dentro. Apesar da sobrelotação, apesar da falta de médicos, enfermeiros, auxiliares de acção médica, técnicos de reeducação, guardas, apesar do Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos ou Degradantes já ter várias vezes chamado a atenção para abusos ali cometidos. Apesar da falta de visitas. Havia nele uma alegria que desconcertava.

Era preciso encontrar modos alternativos de desocultar aquele microcosmos. Ora, o cinema de animação permite humanizar estas pessoas arredadas do resto do mundo, que tende a pensar como monstros e não como pessoas que são. Apresentei a ideia à Animais, que de imediato a abraçou. Obtido o apoio financeiro do Instituto de Cinema e Audiovisual para o desenvolvimento e a autorização da Direcção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais para entrar naquele que era um dos lugares mais inacessíveis de todo o sistema prisional português, a equipa avançou para o terreno.

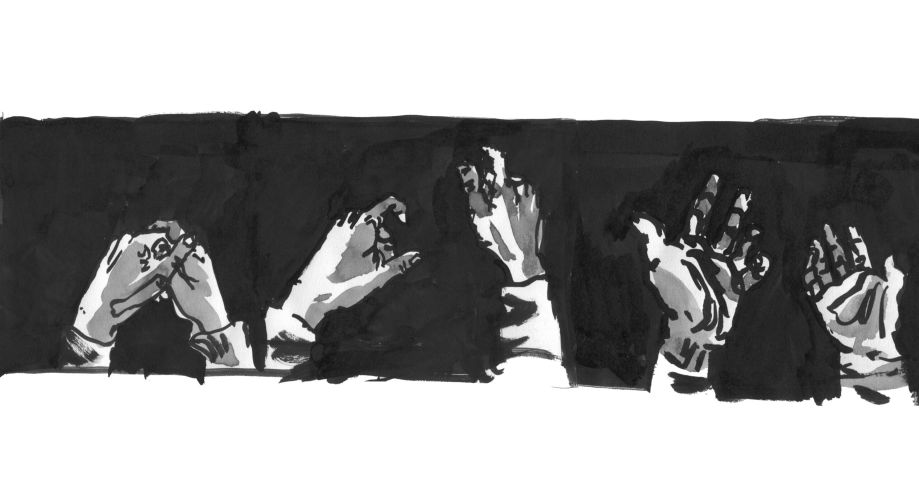

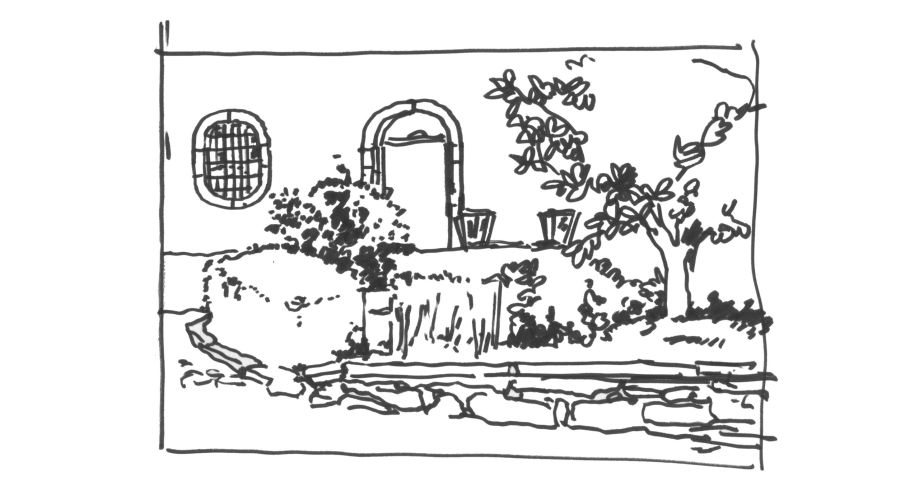

Houve tempo para observar e recolher imagens e sons da vida naquele lugar, mas também para entrevistar Vicente, a psiquiatra, a psicóloga, a técnica de terapia ocupacional, o director, o chefe dos guardas e acompanhar uma das suas saídas precárias, com a associação Foste Visitar-me, até Vila do Conde. E para pensar.

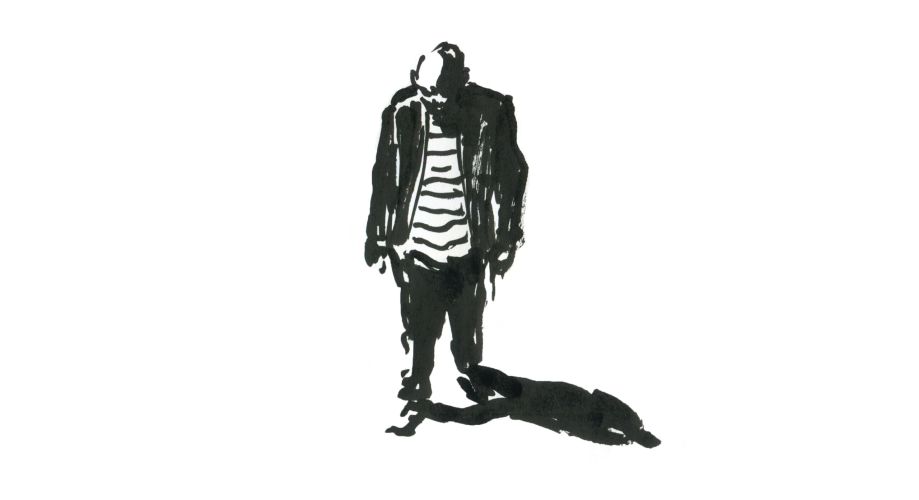

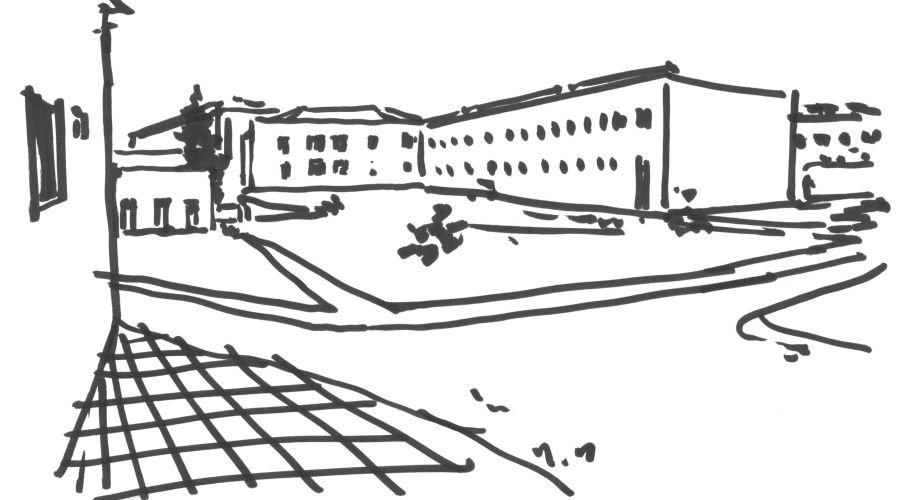

O percurso sinuoso, constante e recorrente, que Vicente faz no seu dia-a-dia, desde a sua cela aos diferentes espaços da clínica psiquiátrica, constitui o fio narrativo do filme. Num registo de câmara subjectiva, vamos observando Vicente no seu quotidiano, desvendado as suas rotinas e a sua relação com os outros (os internados, os guardas, os técnicos, os voluntários). É como se estivesse num labirinto impossível. O labirinto tanto representa o contexto onde se encontra (quase) por vontade própria (recusou a hipótese que uma vez lhe foi dada de ficar num hospital psiquiátrico), como a sua incapacidade mental de aspirar a mais (que lhe garante cafés, cigarros e rádios), como a incapacidade da sociedade em lidar com este tipo de casos. Por um lado, os sistema não consegue (não tenta?) encontrar os antecedentes familiares de Vicente; por outro, não consegue colocá-lo noutro tipo de instituição com uma qualidade de vida potencialmente melhor.

Os seus “tiques” (como esfregar as mãos ou alindar o cabelo), as suas roupas desproporcionais (oriundas do armário de doações) e as suas preferências (rádio, tabaco, café) enriquecem o espaço cénico. Reforçam a sua dupla condição de recluso (prisão física / prisão mental), embora o sistema não o reconheça como recluso, o assuma como doente. A ambiência natural/original cria uma atmosfera sonora que amplifica a sensação / percepção daquele universo.

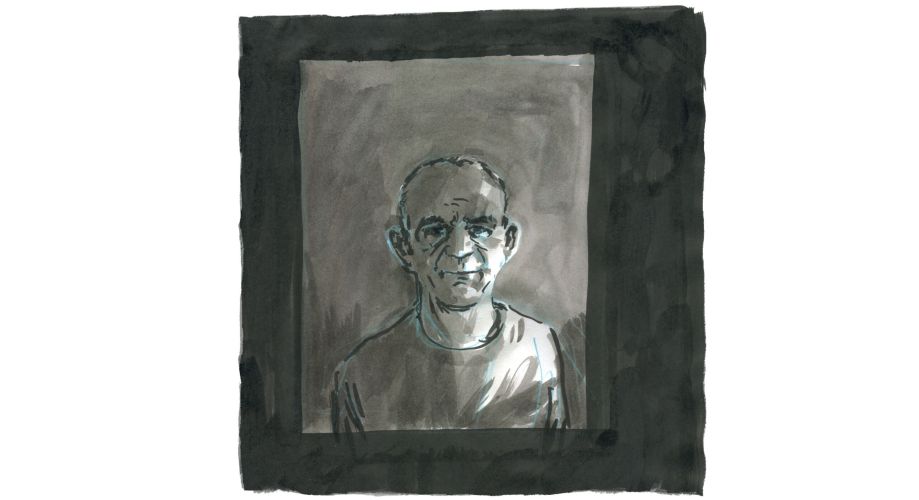

Ao longo do filme, a voz de Vicente é a única que importa. Todos os outros, em seu redor, se transformam em figuras mais ou menos difusas. É o resgate (possível) do direito de Vicente a ser, a ter uma voz, a contar a sua própria história, a manifestar os seus pensamentos sobre a liberdade e a reclusão, a vida e a morte. Sem instrução alguma, às vezes, até parece que faz poesia com a boca, como diria a jornalista e escritora Elaine Brown. O recurso à câmara subjectiva, que procura esta visão pessoal, permite um quasi jogo das escondidas, que alude à invisibilidade a que Vicente tem sido sujeito a vida inteira. Embora seja o protagonista incontestado, quase só se vê em vislumbres ou reflexos em espelho ou vitrinas. Há poucos momentos em que a câmara se solta e o mostra. E esses passam-se num espaço-tempo diferente do labirinto onde decorre a maior parte da acção.

Esta é uma reflexão que julgamos importante fazer, tanto mais agora que o país se prepara para assinalar os 50 anos do 25 de Abril de 1974.

Ana Cristina Pereira [autora, argumentista e realizadora]

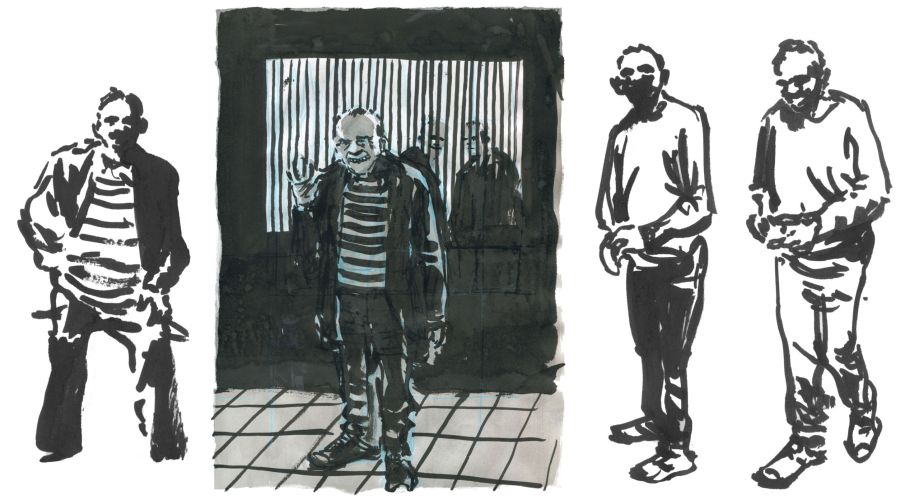

Este projeto, que recorrerá à animação tradicional 2D, convida à utilização do contraste como forma de estabelecer distinções entre o fora e o dentro, o eu e o outro, o passado e o presente, a realidade e a imaginação. Como este será um olhar exterior e a compreensão da realidade alheia é sempre turva, em termos gráficos o filme andará entre a singeleza das linhas, indefinidas – como se fossem fragmentos de sonhos – para depois concretizar e definir o contexto e a ação; e o alto-contraste expressionista, também de forma gradativa, de um particular indistinto, casual, para o concreto.

Estas abordagens resultarão numa quebra entre a suavidade desse lugar um pouco mais “normal”, embora fragmentado, para um outro, que terá a ver com as situações em que o encarceramento esteja mais exposto. Em termos gerais, esse contraste que se deseja alcançar, será limitado pela ausência de cor, sublinhando assim os múltiplos níveis de confinamento e exclusão que esta situação revela.

Estas abordagens gráficas, instáveis por natureza, pretendem dar também substância às caracterizações física e psicológica, uma vez que idealmente serão informadas a partir das descrições que Vicente faz de si próprio e das rotinas que o moldam e definem.

A construção da narrativa animada assentará na fluidez dos espaços, ações e movimentos conducentes à construção e definição de cada cena, como se o espaço e o tempo se fossem construindo diante do espectador ao ritmo das estórias do protagonista e do seu deambular dentro e fora das paredes que habita.

Apesar de nos apoiarmos nas rotinas e na repetição das ações para a construção da narrativa, esta será desenhada de forma a que se perceba um trajeto semelhante a um labirinto, ou a um jogo circular, de onde ninguém sai.

Para isso, os movimentos de câmara ou as metamorfoses animadas darão uma sensação de percurso contínuo, por vezes num ritmo suave e pacificado, por vezes desconcertante, outras vezes luminoso, como que em procura de alguma identidade ou filiação e o momento efémero dessa realização. Este movimento será contrariado por obstáculos, pedaços do lugar do confinamento que, mais tarde, perceberemos como fazendo parte da estrutura do tal labirinto.

O contexto de reclusão e a sua especificidade são dados gradualmente, à medida que estes obstáculos se forem instalando com maior frequência e presença. Se “O Homem que Não Existe” até um certo ponto existe como todas as pessoas através de experiências que vai relatando (banais no contexto do ser humano como um ser social, relacionadas com a patologia que sofre e com os actos que cometeu), está privado da mais básica identificação pessoal e não tem família que o testemunhe.

Referências de cinema animado: Toccafondo, Bruce Bickford, Georges Schwizgebel, William Kentridge, Simone Massi

Budget: 156.600,00 €

Secured financing: 90.000,00 €

DOSSIER [PT] DOSSIER [EN]